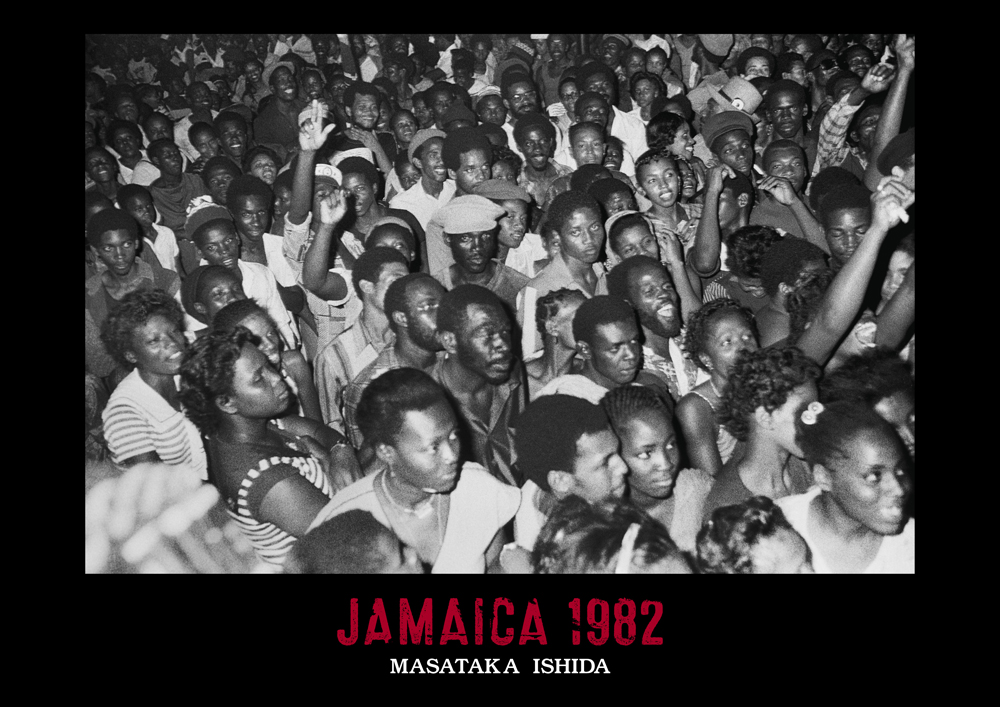

歴史とともにある時代の音楽を封印したという意味で、写真家の石田昌隆が1982年の夏に53日間滞在したジャマイカを記録した『JAMAICA 1982』は、写真集にとどまらない普遍的な価値を持つ書物になっている。

それは当時の音楽シーンのリアルな空気感だけではなく、現場で体験したものにしか書くことが出来ない文章がいくつも掲載されているからだ。

たとえばボブ・マーリーの代表作となった「ノー・ウーマン・ノー・クライ」について、その歌が生まれるに至るまでの背景がこんなふうに記されている。

石田がボブ・マーリーの音楽が生まれた原点となった場所、「トレンチタウン」という名のゲットーに一人で行ってみたときのことだった。

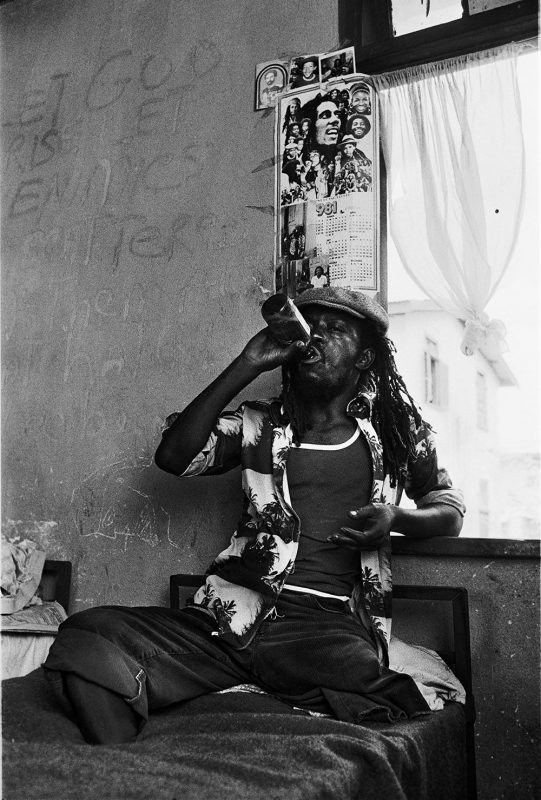

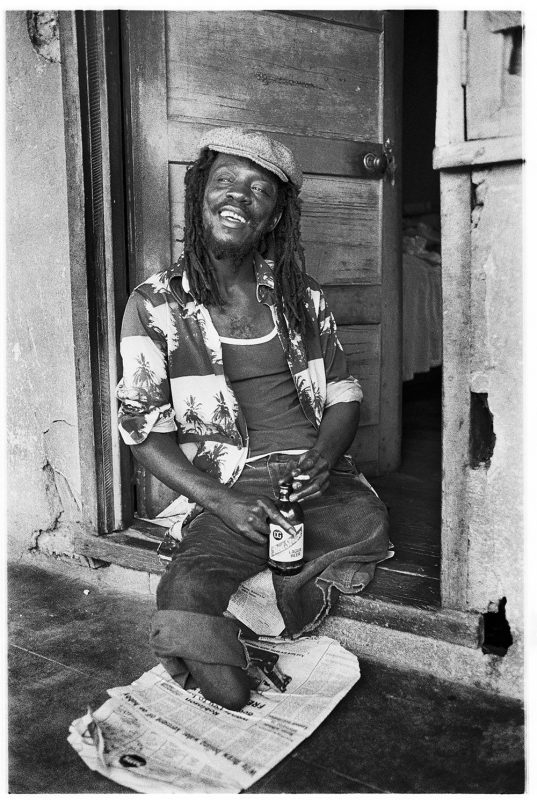

突然、ヴィンセント・フォード、通称「Tata(ターター)」という男に呼び止められた。

両足とも切断されているターターは車椅子に座っていたのだが、その非力な肢体とは裏腹にハンチング帽のひさしの奥から放たれる眼光は鋭く、刃物のようだったという。

よそ者のぼくは、トレンチタウンに来た理由を説明して、とにかく挨拶を入れるほかなかった。

するとターターは「ついてこい」と言った。

小さな広場を囲むように建っている長屋に案内された。

共同の便所と、ガスなどない共同の台所が隣接している長屋の一室がターターの部屋だった。

ターターは車椅子のまま部屋に入り、思いのほか器用に車椅子から降りた。

そしてレッドストライプ・ビールを飲み始める。

「俺はボブ・マーリーの親友だったんだ」

ターターは、そう言った。

街中にいくらでもいる「自称親友」のひとりだろうと思った石田は、本当に親友だったのかということにはさほど興味がなかったという。

そんなことよりも前から聞いてみたいことがあったので、単刀直入にターターへその質問を投げかけてみた。

「〈No Womon, No Cry〉で歌われている焚き火はどこでやっていたのですか」

と、ぼくは尋ねた。

するとターターは、長屋で囲まれた目の前の広場を指した。

ぼくがターターと話していた場所は、ボブ・マーリーが少年時代をすごしていたトレンチタウンのファースト・ストリート。

目の前の広場がまさに、「government yard in Trenchtoun」と歌われた場所だったのだ。

I remember when-a we used to sit

In the government yard in Trenchtown.

And then Georgie would make the fire lights,

As it was logwood burnin’ through the nights.

おれは憶えている

トレンチタウンの公営住宅の広場で

よく一緒に座りこんでいた

ジョージが焚き火で灯りをつくってくれた

丸太の炎が一晩中燃えていた

トレンチタウンで夜通し燃え続ける焚き火で仲間たちがトウモロコシのおかゆを作り、それをみんなで分けあって食べた日々‥‥。

「ノー・ウーマン・ノー・クライ」の歌詞は少年時代のボブ・マーリーや、ターターが体験した現実から生まれた歌だった。

そんなことを思っていた石田に向かってターターは、「あの曲で歌われているのはサファラーだ。オマエに判るか!」と言い放った。

「sufferer(サファラー)」というのは苦しんでいる人のことだが、生きるために闘っている貧しい人、すなわち「a poor person struggling to survive」とを指している。

「ノー・ウーマン・ノー・クライ」は1974年のアルバム『ナッティ・ドレッド』に収録された楽曲だが、ライブを重ねるごとに演奏も歌い方も進化していき、世界的な名曲へと育っていく。

オリジナルより一段とテンポを落とした1975年の『ライヴ!』におけるヴァージョンが素晴らしくて、石田はそれに打ちのめされたとも述べている。

1982年のジャマイカ旅行から帰ってから数年後、石田はスティーヴン・デイヴィス著『ボブ・マーリー レゲエの伝記』の邦訳本を読んでいて、ターターに関する記述が出てきたので驚かされたという。

ボブ・マーリーは1963年の初めにトレンチタウンのセカンド・ストリートにあった家を出て、ファースト・ストリートでしばらくターターと寝食を共にしていたが、その頃は本当に飢えていたと書いてあったのだ。

そしてターターは「現在もトレンチタウンで車椅子の生活を送っている」とも記されていた。

さらに驚いたのは、レコードではクレジットはなかったのだが、後にCDで再発されたとき、「ノー・ウーマン・ノー・クライ」の作者として、ヴィンセント・フォード、つまりターターの名がクレジットされていたことである。

ターターが実際に〈No Womon, No Cry〉を作曲したとはとても思えない。

石田はその件について1999年にボブ・マーリーの次男であるスティーヴン・マーリーにインタヴューしたとき、ことの真偽を聞いてみたらしいのだが、答えをはぐらかされてしまったそうだ。

以前に契約していたケイマン・ミュージックとの間で「ノー・ウーマン・ノー・クライ」の版権をめぐる争いがあり、ボブ・マーリーが当時は自身の名義で版権を自由にコントロールできなかったので、他人の名義を使ったという説がある一方で、ターターの生活を助けるために印税をプレゼントしたという説などがあるらしい。

そして石田は2005年に23年ぶりでキングストンを訪れた際に、運良くターターとの再会を果たしているのだが、この件に関してはターターもやはり沈黙を守ったまま、2008年12月28日に亡くなってしまった。

関連記事:TAP the BOOK|JAMAICA 1982──変化の最中にあったレゲエ・シーンの熱気と、ゲットーの暮らしぶりを記録した写真集

写真展「JAMAICA 1982」

2018年7月16日(月・祝)まで開催中

東京・原宿 BOOKMARC(ブックマーク)

東京都渋谷区神宮前4-26-14 TEL:03-5412-0351

*7月15日(日) トークショーあり

http://www.riddimonline.com/archives/15195

The post ボブ・マーリーの「ノー・ウーマン・ノー・クライ」の作者とされるターターと偶然に出会って撮影していた写真家 appeared first on TAP the POP.