藤圭子がデビューした1969年、日本の音楽シーンには明らかな傾向があった。

カルメン・マキの「時には母のない子のように」を筆頭に、ちあきなおみの「雨の慕情」、加藤登紀子の「ひとり寝の子守唄」、佐良直美の「いいじゃないの幸せならば」など、若い女性シンガーが歌う暗い曲調の歌がヒットしていたのだ。

それらの歌の主人公に共通するのは、”行き場のない孤独と切なさ”だった。

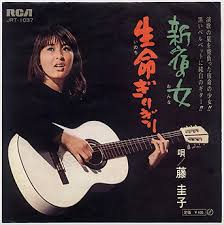

そのきわめつけが藤圭子のデビュー曲「新宿の女」である。

ありふれた夜の女のつぶやく自嘲的な歌詞、俗っぽい5音階のメロディーは当時にしても、かなり時代おくれで古めかしい歌だった。

1969年にこの歌を支持したのは、明らかにロック世代の若者たちが多かった。

ハスキーな歌声は異様なほどに生々しく、そこから伝わってくる”行き場のない孤独と切なさ”には、不思議なまでにリアリティがあったのだ。

「新宿の女」

作詞:石坂まさを・みずの稔 作曲:石坂まさを

私が男になれたなら

私は女を捨てないわ

ネオンぐらしの蝶々には

やさしい言葉がしみたのよ

バカだな バカだな

だまされちゃって

夜が冷たい 新宿の女

その年の1月、全共闘の学生たちによるバリケード封鎖で、半年以上も占拠されていた東京大学の安田講堂が陥落した。

第2次世界大戦が終わって四半世紀が経ってもまだ東西冷戦は続いていたし、地域間や民族間の紛争は絶えることがなかった。

ビートルズが登場した60年代前半から世界中に広がっていた、若者たちによる反抗の季節は終わりを迎えつつあった。

それまでの価値観を壊そうとした文化運動もまた、新たな地平を見い出せないまま、変革のエネルギー失って彷徨していた。

漠とした未来への希望が幻想だったことに気づいた若者たちの間で、無力感や閉塞感が共有され始めるたは当然の流れだった。

さほど良い楽曲とは思えない「新宿の女」を歌っていたにもかかわらず、藤圭子というシンガーが発見されたのは、時代の空気感をそのまま鏡のように反映していたからだろう。

そのハスキーで切ない叫びを際立たせるのが、細やかながらも力強く震えるヴァイブレーションだ。

藤圭子が歌うと声の震えは風になり、聴くものの心の壁に吹いてきた。

それを可能にする天性のリズム感で、そこにはロック世代が意識していたビート感やグルーヴ感があった。

どちらかといえば歌謡曲や演歌的なものを敬遠して、ロックやジャズに親しんでいた若者たちの間で、藤圭子が熱烈に支持されるようになった理由はそこにあった。

”行き場のない孤独と切なさ”を抱えた若い男性だけでなく、いつしか女性たちにまでそうした思いが共有されたことで、歌声に振り向いてくれる人が増えていった。

そうした人たちの間でひそかに好評だったのが、デビュー・シングルのB面に入っていた「命ぎりぎり」だ。

いかにも自嘲的な歌詞と俗っぽい5音階メロディーは、A面の「新宿の女」とまったく同じ構造だった。

だが、どこかで突き放したように自分を見ているクールな視点、生への抑えきれない切実な思いには、たかが歌謡曲という括りを超えたリアリティが備わっていた。

誰が泣こうと誰が笑おと

ネオンの町は

背中あわせの人ばかり

いいよ いいのさ

飾った愛などいるものか

いつか花咲く夢をみて

生命ぎりぎり

生命ぎりぎり

燃やして死ぬのさ

「♫ 飾った愛などいるものか」というフレーズには、パターン化された主人公の向こうから、瞬間的に生身の藤圭子が浮かんで来る。

ハスキーな声で絞り出すように歌った瞬間に放たれるリアリティは、まもなく代表作となる「夢は夜ひらく」にもつながっていく。

1970年の3月にファースト・アルバムの1曲として発表された「圭子の夢は夜ひらく」は、ファンの間で圧倒的な支持を得て、有線放送などでリクエストが急増し始めて世間に発見されて、”藤圭子ブーム”を巻き起こしていった。

そして当時の歌謡曲では考えられもしなかった、アルバムからのシングルカットという形で、大ヒットを記録したのである。

これもまた、それまでの歌謡曲の世界では起こりえないことであった。

藤圭子はこのとき、演歌という限られた枠組みのなかで、日本語のブルースとロックを体現していたのだ。

(注)本コラムは2016年7月5日に初公開されました。

The post 藤圭子 ~日本語でブルースを体現するロック世代の女性シンガーの誕生 appeared first on TAP the POP.