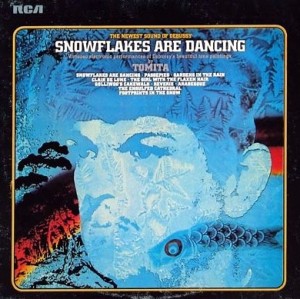

冨田勲のアルバム『Snowflakes Are Dancing(雪は踊っている)』がビルボード誌の全米クラシカル・チャートで、ベストテン入りの快挙を果たしたのは1974年10月19日のことだった。

このアルバムは4月に発売されてから半年近くもの間、”ベスト100内にチャートインしていたのだが、10月に入ってから18位、14位と上昇して19日に6位になった。

日本での発売元だったビクター・レコードはアメリカでの成功を受けて、音楽関係者や放送局、レコード店にも知ってもらおうと、”「月の光」はジャンルの壁を越えました。”というキャッチ・コピーで広告を出稿した。

そこでは ” 冨田勲「月の光」はポピュラー、クラシックの枠を飛び越えてしまいました。また全米ビルボード誌でも6位にランクされたということは、音楽の世界に国境はないということを確実に物語ってくれています。“と、さらに伸びていく可能性が打ち出されていた。

そして年が明けた1975年1月18日、アルバムは全米クラシカル・チャートで第2位にまで上昇する。

さらには日本人として初めてグラミー賞にノミネートされたのだ。

冨田はクラシックと現代音楽の作曲家であり、主に映画やテレビを舞台に活躍していたが、この斬新なアルバムを制作したのは、未知の可能性を持った機械のシンセサイザーと出会ったからだった。

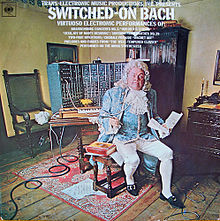

1970年の大阪万博で流す音楽を録音するための準備をしていた1969年、富田は輸入レコード店で ワルター・カーロス(現在はウェンディ・カルロス)の『スイッチト・オン・バッハ』を手にし瞬間、そのアルバムこそは自分が求めているものだと直感したという。

それはモジュラー式のモーグ・シンセサイザー(MOOG III-C)を全面的に用いて制作された作品だった。

富田が日本で初めてシンセサイザーを個人輸入したのは、それから2年後の1971年秋だが、非常に高額だったために購入に際しては金銭面で苦労した。

しかも説明書がまったく付属していなかったので使い方が皆目わからず、まともに音を扱うためには実験を重ねるしかなかった。

その段階から大変な苦労があり、「高いだけの鉄くずを買ってしまった」と後悔したこともあったという。

だが、あきらめずに試行錯誤しながら音作りに挑んで、自宅にマルチトラックレコーダーを購入し、電子音楽のためのスタジオを作るまでにこぎつけた。

そして電子音による管弦楽曲の再現を目指して、気の遠くなるような手間をかけながら、まったく独力で『月の光』を作り上げていった。

エレクトロニック・ミュージックとポップ・ミュージックの歴史において、最も重要な作品となるこのアルバムが世に出なかったら、電子音楽の歴史はまるで違うものになっていただろう。

しかし歴史を変えたこのアルバムは、日本の音楽界では早すぎて正しく理解されず、クラシックにもポップスにも入らないという理由から、売り手側の都合だけでレコードとして発売してもらえなかった。

音楽を商品としてしか見ていないのが、日本のレコード会社の情けない現実だったのだ。

だが、かえってそれが良かったのかもしれない。

富田は伝手をたよって『スイッチト・オン・バッハ』を発売したRCAに連絡し、アメリカにわたってテープを聴かせたところ、相手は大乗り気で1枚だけでなくシリーズで発売したいとまで言われたのである。

また通常のLPレコードの他にRCAが開発していたCD-4という、4チャンネルのレコードとテープで発売することも決まった。

最初にリリースされたアメリカでは、発売当初から大きな反響を呼んだ。

RCAもプロモーションに力を入れて、ニューヨークで試聴会や発売記念パーティなどを開いたので、メディアも好意的に取り上げた。

パーティには「モーグⅢ」の生みの親であるロバート・モーグ博士もやって来て、これからの電子音楽に対する抱負を語った。

こうしてアメリカで才能が高く評価されて好セールスを記録したことによって、世界の「ISAO TOMITA」が誕生したのである。

ビルボードと提携している日本の音楽業界誌「週刊ミュージック・ラボ」の1974年10月10日号には、富田のインタビューが掲載されて表紙を飾った。

実はこのLP作るのに1年2ヶ月かかっているんです。

なぜそんなに手間がかかるのに我々がこれに熱中するかと言いますと、既成の楽器では出なかった効果が出ることと、実際の演奏では不可能なことが表現できるわけですね。

ですから、このピアノ曲で「沈める寺」というのがありますけれども、これなんかは実際の演奏ではできない遠近感といいますか、そういう表現ができるんです。

しかも非常に広い空間を感じさせる音なんですけれども、実はこの部屋の中でみな作っちゃってるわけです。

最終的にはメガ・セールスを記録した『月の光』は、アメリカでの成功があったおかげで、日本でもやっと発売されることになった。

ところが日本の音楽評論家や音楽家には好意的に受け入れてはもらえず、オーディオ評論家などからも貶されてしまう。

「でも、特に意気消沈することもなかったな。逆に、こんちくしょう、もっとやってやろうという気が起きたんで、僕にとっては恩人でもある。反対に、手塚治虫さんやNHK の吉田直哉さんなどには、とても勇気づけられた。

手塚さん自身は電子音よりも生のオーケストラが好きだし、吉田さんも賞賛の言葉を口にするわけじゃないんだけど、音を聴かせた時の表情で、気に入っている、面白がっているということがわかるんです」

富田はそこからまだ歴史が始まったばかりのシンセサイザーという機械のことを、あくまで人間が操作するものであると理解し、それを新しい楽器にすることに全力を投入して取り組んでいく。

絵で言えば、シンセサイザーの機械がパレットでキャンバスがテープですね。16チャンネルでひとつひとつ音を作っては重ねていくわけですよ。そしてオーケストラにしていくという――。

16ですけれども、ある程度たまったところで、全部混ぜあわせて、そしてまたチャンネルを空けて音を作り、足していきますから、チャンネルは16ですけれども、これでいくらでも重ねていけるわけです。ですから、ちょうど絵を描くとか彫刻を作るといったような音楽の作り方ですね。

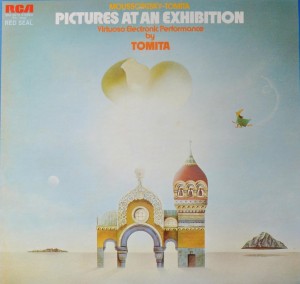

「絵を描くとか彫刻を作るといったような音楽の作り方」を追求した富田が、2枚目のアルバム『展覧会の絵』を完成させたのは翌年の春である。

それが1975年8月16日、ビルボード全米クラシカル・チャートで第1位を獲得して、「ISAO TOMITA」は脚光を浴びたのだった。

(注)本コラムは「冨田勲の『月の光』が日本とアメリカの壁を超えてベストテン入りしたのは1974年10月19日だった」に加筆、改題したものです。2016年12月23日に公開されました。

*冨田勲さんの弟子筋にあたる松武秀樹さんが“冨田勲サウンド”の再現も行ったイベントの模様が、こちらで詳細にレポートされています。

【藤本健のDigital Audio Laboratory】

http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1025122.html” target=”_blank”>http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1025122.html”>http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1025122.html

The post 日米の壁を超えてシンセサイザーの冨田勲が『月の光』で全米クラシカル・チャートでベストテン入り appeared first on TAP the POP.